北 海 西村和子

朝まだき乗継空港春いまだ

いちはやく春風察知管制塔

地平まで田園霞む離陸かな

拳上げ意気軒昂や大枯木

飛行機雲縦横斜め春浅き

春遠からじ北海の潮境

寒風はぶつかり潮目混りあふ

窓競ふ右岸左岸の冬館

旅ひとり 行方克巳

料峭やことばさがしの旅ひとり

日めくりのあつけらかんと二月尽く

若布刈舟息つぐごとく傾ぎけり

文庫本忘れな草を栞りけり

雛あられむさぼるごとし老いぬれば

てのひらの残像として雛あられ

ガラスペンもて描く未来卒業期

梯子一つ一つ外され卒業す

巣 箱 中川純一

出展の油彩仕上がり春立ちぬ

バレンタインデーのパンプス鳴らし来

東京を吹き飛ばしたる春一番

弁当に輝く卵春立ちぬ

囀の八連音符小止みなく

白梅に目白の逆さ縋りかな

まだ覗かれずあり新しき巣箱

霜柱扇びらきに倒れたる

◆窓下集- 4月号同人作品 - 中川 純一 選

初鏡背ナより妻に覗かれて

小野桂之介

遺伝子のつくづく不思議初鏡

松枝真理子

二階まで行つたり来たり小晦日

佐瀬はま代

初鏡かの世の人の声のして

佐貫亜美

松過ぎのほこりしづめの雨となり

影山十二香

簪のくれなゐ仄と初鏡

清水みのり

幼子の声よくとほり三が日

大塚次郎

チアリーダーどつと乗り来る七日かな

小塚美智子

鉋屑くるくる日脚伸びにけり

井出野浩貴

振り子めく自問自答の冬ざるる

岩本隼人

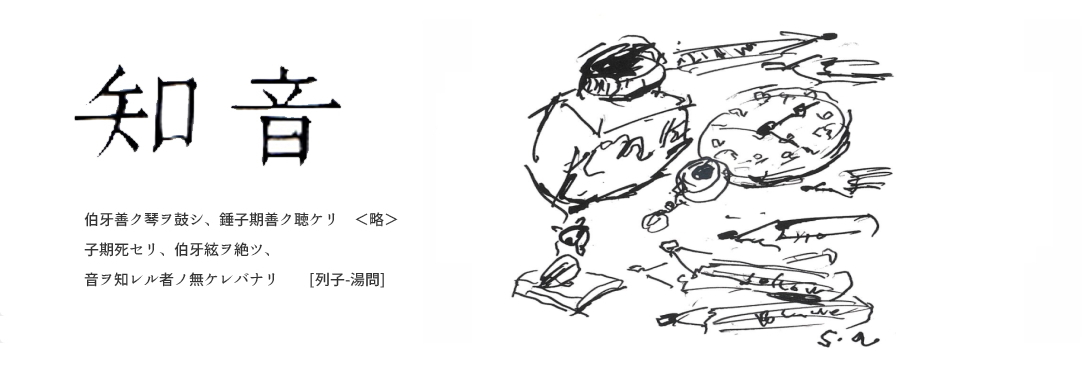

◆知音集- 4月号雑詠作品 - 西村和子 選

枯蓮たふるることもあたはざる

井出野浩貴

蒼穹を引つ掻き鵙の去りにけり

藤田銀子

鳥海山静かに在す小春凪

石田梨葡

しばらくの閑話に炉火の蘇る

山田まや

寒禽のしぼり切つたる声放つ

米澤響子

神の留守電話の声のしよぼくれて

𠮷田泰子

にほどりにむつかしき顔見られけり

立川六珈

試みの一句も投じ初句会

松枝真理子

夜半の冬初学のノート読み返し

田中優美子

花壇には入れてもらへず石蕗の花

三石知佐子

◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子

亡びしか亡ぼされしか冬の月

井出野浩貴

廃墟を冬の月が寒々と照らしている光景を想像した。国の内外を問わず、かなり文明や文化が発達した痕跡のある場所が、今は廃墟になっていることがよくある。何らかの理由で自ら亡びたのか、外敵に亡ぼされたのか、歴史の奥へ思いを馳せている句と読んだ。

数年前の疫病の世界的流行の折、ウイリアム・マクニールの「疫病と世界史」を読んだ時、今までの世界史観が覆された思いがした。文明や武器が発達した国が、未開の民族を亡ぼしたと思っていたものが、実は免疫のない国へ疫病を持ち込んだことで、民族が亡びてしまったという歴史があったことに、それまで気づかなかった。

この句はかなり抽象的なことを言っているようだが、冬の月に照らし出された廃墟を思い浮かべることができる、深い作品だと思う。

たま風や逃げ足早き波頭

石田梨葡

「たま風」とは、日本海沿岸に西北から吹く季節風。「たま」とは、西北に集まって住む「亡魂」のことで、柳田国男の説によると、この悪霊が吹く風の意味、と歳時記にある。「たま風六時間」と言われ、それほど長続きしないそうだ。山形県在住の作者ならではの作品。

「雪迎へ」とか「白鳥」とか「地吹雪」などとともに、地元の人しか体験できない季語を、もっと積極的に詠んでもらいたい。この句の勢いと速さは、長続きしない季節風を実に的確に描写している。

ポップコーン匂ひスケートリンク開く

𠮷田泰子

子供たちが集まる、冬場だけ開かれる臨時のスケート場であろう。私の住む二子玉川にもあるので、この光景は非常によくわかる。ポップコーンといえど、最近はキャラメル味やチョコレート味が人気らしく、休日の昼間はその香りが満ち満ちている。スケートと言っても、上手な子たちが幅を利かせているわけではなく、全くの初心者が楽しんでいる場所であろう。そうした場所柄を嗅覚によって描いた点が、この句のポイント。