我が桜 西村 和子

ゆくほどに東海道は花街道

その中に見知りの芸妓都をどり

一管の語る一場も都をどり

花たわわ水の光を慕ひつつ

花篝祇園の空の暮れきらず

さくら咲く吾妻郡襞深く

遅桜なれど愛敬遅れなし

女狐を上座に招き花の宴

葱坊主 行方 克巳

一山の一木の山桜かな

どこまでも踝足で走る春の夢

振向けばだあれもゐない春の夢

スイートピー無理やり此方向かせても

ここだけの話が飛び火四月馬鹿

鷹鳩と化して引きずる風切羽

いちにちの声を尽して落雲雀

国分寺国分尼寺や葱坊主

◆窓下集- 6月号同人作品 - 西村 和子 選

をみな我何を遂げたり立子の忌 米澤響子

下宿決め飯屋も見つけ春の雪 中川純一

雛の間の雛と夜雨を聞き澄ます 井出野浩貴

永福寺跡を偵察春の鳶 谷川邦廣

寒さには慣れしと書きてみたものの 難波一球

白梅や灯の入る頃の女坂 大橋有美子

檀林のだんだら椿落椿 小倉京佳

山門に供花売る少年春休み 牧田ひとみ

遠く見て近づいて見て梅の白 竹中和恵

西陣の機音低く余寒なほ 中田無麓

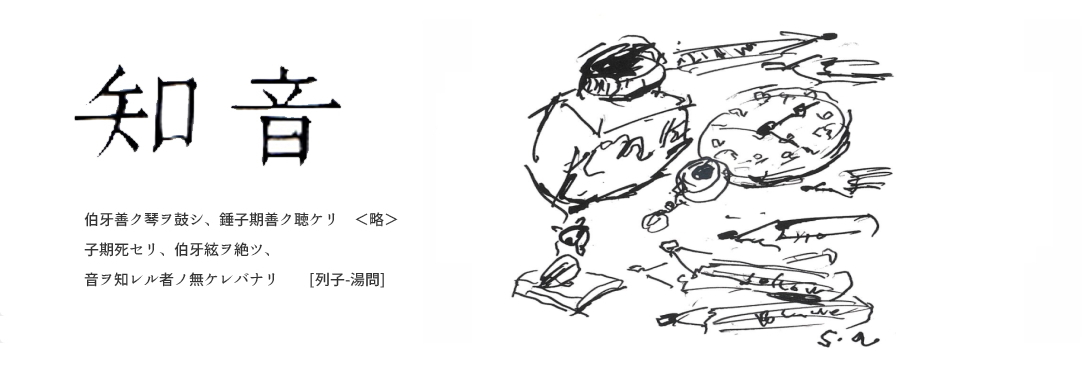

◆知音集- 6月号雑詠作品 - 行方 克巳 選

寄せ書きの色紙あたたか棺の中 佐竹凛凛子

春昼や獅子満腔の欠伸して 井内俊二

啓蟄や土橋の土を接ぎ足せる 島田藤江

白梅が咲き紅梅が咲き売家 高橋桃衣

雪解や水たうたうと発電所 原 川省

風光る今日の一歩を踏み出せば 相場恵理子

ふらここの鎖ぞくつと冷たくて 山本智恵

貝殻に波のレリーフ涅槃西風 小山良枝

足裏の点字ブロック鳥雲に 鈴木庸子

大取りは文七元結年つまる 黒須洋野

◆紅茶の後で- 知音集選後評 -行方 克巳

春宵や禁句の出てて通夜の酒 佐竹凛凛子

只の飲会ではないお通夜なのだから、自づから言葉を選んで語り合うのは当然のことであるが、酒杯も重なり、酔いが回って来ると、とんでもない内容のことも思わず口に出してしまうこともあるだろう。故人が親しい仲間どうしならばなおのこと、仲間うちの公然の秘密というようなことだってあろう。うっかりしゃべってしまって思わず顔を見合わせたりする、そんな場面が思い浮かぶ。

何もせぬひと日過ぎゆく花なづな 高橋桃衣

忙しく立ち働いてあっという間に一日が過ぎてしまう、というのが都会生活の常であろう。そういう時は、多忙ということにまかせて、仕事以外のことはかえって何も考えたりすることはない。今日は久しぶりにゆっくりとした時間を過ごすことができるという日は、むしろ常日頃心に鬱積したことがじんわりと心に立ち上がって来やすいのだ。ぼんやりと一日が終わってしまったように他からは思われるのだが、結構重い一日なのである。花なづながその間の事情を物語る。

いにしへは土に埋もれ犬ふぐり 原 川雀

思いがけない事情から古代の遺跡が発掘されることがある。様々な調査研究の後、またもとのように埋め戻されて畑になったり、あるいは記念の広場になったりする。土に覆われているのが最も安全に古代の姿が保たれるのかも知れない。

今作者が立っている辺りの土の下にも古代の歴史が埋もれているのである。