かりがね 西村和子

水引の点綴暮色はねのけて

ひとつづり水引草の気息凝り

木犀の香や門掃きの音につれ

終刊号追うて遺句集十三夜

初雁や持ち重りたる明日の糧

先達のたちかはりつつ雁渡る

撓みつつ遠ざかり消え雁の棹

ひと枝に六七八個榠樝の実

葡萄に種 行方克巳

螢の夜生前葬のはなしなど

螢火や千夜一夜のひとよにて

明滅の滅を数へて螢の夜

秋の夜やダミアの淵に竿さして

葡萄に種みそつ歯の誰彼となく

完膚なきまでに踏みつけ煙茸

二十五時くるみわり人形と胡桃

大拙といふ石ひとつ笹子鳴く

双頭の竜 中川純一

秋晴の麻布のここも大使館

色羽をつんと頭に小鳥来る

長き夜やされば男の料理など

茸飯帰りの遅き娘待ち

スカートのごとく注連縄銀杏散る

渓風に山家の数の女郎蜘蛛

冬連れてくる双頭の竜の雲

騒乱の雀のごとく渓落葉

◆窓下集- 12月号同人作品 - 中川 純一 選

いつの間に更地となりし西日かな

井出野浩貴

今朝の秋補聴器置けば小貝めく

山田まや

通院の夫に購ふ黒日傘

前田沙羅

一粒の力を信じ青葡萄

林 良子

葛の花引けばくれなゐこぼしけり

鴨下千尋

駅員と話してをりぬ帰省の子

吉澤章子

東京にいまだ郡あり葛の花

帶屋七緒

鍼灸に身をまかせたる溽暑かな

黒須洋野

み吉野の降りみ降らずみ葛の花

川口呼鐘

秋口の役所の壁に市民の絵

笠原みわ子

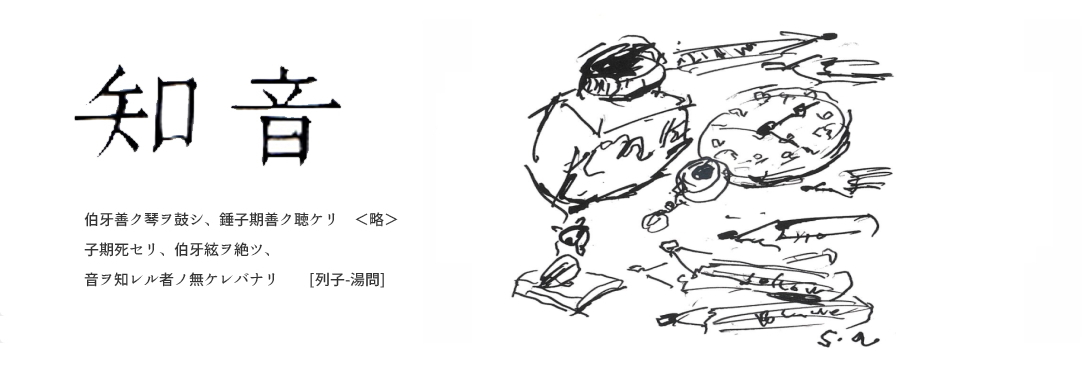

◆知音集- 12月号雑詠作品 - 西村和子 選

ねこじやらしヘッドライトに騒ぎ出し

大橋有美子

払へども払へども汗喪主なれば

井出野浩貴

なまなかな風には媚びず萩の花

中田無麓

隙あらば絡み付きたり灸花

栃尾智子

白雲をぐんぐん潜り鷹渡る

前山真理

小望月雲の波間の浮かびけり

小倉京佳

茎太く蒟蒻育ち夏旺ん

金子笑子

絵日記の雲は怪獣蚊遣り焚く

石原佳津子

人の子を預かり吾子を預け夏

津野利行

好物のメロンどつかり据ゑ一人

山田まや

◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子

黒南風や焦げ臭き音してきたる

大橋有美子

聴覚で捉えたものを、嗅覚で表現している。芭蕉が聴覚で捉えたものを視覚で表現した句は有名である。その点で、作者なりの挑戦が感じられる句だ。しかも梅雨どきの重たい南風を身に受けて、耳にした音が快適どころか異常な印象を受けたのである。季節の実感に支えられているという点でも、奇抜さを狙ったばかりの句ではないと言えよう。

目を凝らしたれば二羽増え雁渡る

前山真理

鷹の渡りを私は見たことがないが、この句を読んで現実味を感じた。鷹の群れに気づいた時点では「見る」であるが、「目を凝らしたれば」ということは、注視したということだ。するといままで大雑把に数えた数よりも二羽多かった。「増え」と言っているが、現実には途中から加わったのではない。見る側の姿勢によって数が増えたという発見が面白いのである。

私達は俳句を作るとき、大まかに見るだけでなく、凝視しなければならない。「言葉が浮かんで来るまで見つめていなさい」とは清崎先生の教えである。

休暇明黒板全幅使ひきり

小倉京佳

比較的新しい季語である「休暇明」を用いて、夏休み明けだということがすぐにわかる。講師という作者の職業によるものだろう。ながい休みが終わって、最初の授業に黒板の全幅を使い切ったとは、我ながら頑張ったとか、張り切っていると、改めて発見したのだ。休暇中、使われていなかった黒々とした黒板に、チョークの文字がくっきりとして見える。

事実は最近流行のホワイトボードにマーカーなのかもしれないが、鑑賞するときは黒板に白墨でありたい。板書する先生の力の込め方で、生徒は熱意と気迫を聞き取ったものである。