風はらみ風にまくられ春ショール

白岩静江

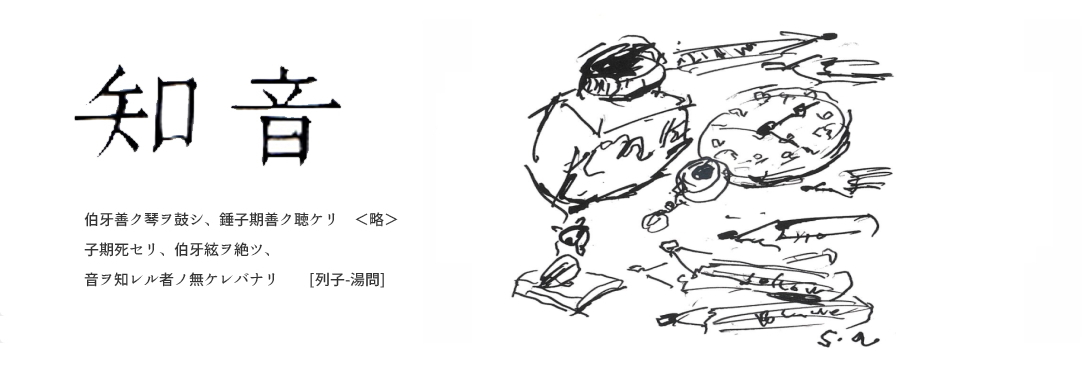

「知音」2024年7月号 知音集 より

客観写生にそれぞれの個性を

「知音」2024年7月号 知音集 より

「知音」2024年7月号 知音集 より

「知音」2024年7月号 知音集 より

「知音」2024年7月号 窓下集 より

「知音」2024年7月号 窓下集 より

「知音」2024年7月号 窓下集 より

「知音」2024年7月号 窓下集 より

「知音」2024年7月号 窓下集 より

「知音」2024年7月号 窓下集 より

底冷や百間廊下磨きたて

百間廊下寒行僧の素手素足

寒行の声百間を貫きぬ

寒行や心の迷ひ筆に出て

来たるべき喜寿の諸手に破魔矢受く

押し切れば歯軋り返す冬菜かな

潜みゐし時は何色龍の玉

密なるを以つてよしとす龍の玉

竹馬の王子よ地球乗りこなし

繭玉や飲み食ひ笑ひかつ怒鳴り

冬桜この日この時違ふなく

道行の菰を傾げて冬牡丹

頽齢といふ一ト盛り冬牡丹

石垣のやうに崩れて大浅蜊

ぐるつくぐるつく鳩どちバレンタインの日

剃刀の捨刃匂へる余寒かな

年酒酌む杜氏の妻を描きし絵と

人日や原稿書きもひと区切り

松過ぎの隘路に資源回収車

どてらよりぬつと握手の腕伸ばす

どてら着て農家の嫁が板につき

純白の母の水仙咲きにけり

水仙や何かと鳩の寄つて来る

物の芽のシンデレラたるそのひとつ

クリスマスソング仄かに昇降機

中津麻美

長き夜の悲恋小説飽き飽きす

田中優美子

海を恋ふ退役船へ木の葉雨

牧田ひとみ

萩刈られ風の見えざる庭となり

山田まや

丹の橋に小紋ちらしの落葉かな

吉田しづ子

外套の長き抱擁始発駅

川口呼瞳

暖炉の灯見つめる背の人寄せず

大橋有美子

物置の鍵穴錆びし枇杷の花

野垣三千代

腕振れば歩幅広がり冬青空

辰巳淑子

星冴ゆる咫尺に月の弓を立て

上野文子

冬晴やヘリコプターの音近し

松枝真理子

子育てに失敗葱が食へぬとは

井出野浩貴

落葉投げ上げ誕生日おめでたう

田中久美子

日の丸は単純明快冬青空

くにしちあき

なにがしの館趾より秋の声

藤田銀子

日向ぼこ猫は耳から振り向きぬ

吉田林檎

鵙の声届き電波の乱れたる

立川六珈

茶の花のほつほつと咲きぽろと散り

中野のはら

空耳にあらずたしかに残る虫

山田まや

冬青空対岸に雲押さへつけ

大橋有美子

下五を逆接で言いさしていることから、大学の名は変わっても、キャンパスの晩秋の光景は昔と変わらない、と言いたいのだろう。東京工業大学が東京科学大学に、大阪外大が大阪大学外国語学部と変わったように、世の中の変遷や大学の経営の都合で、名前が変わることはよくあることだ。この句に詠まれている大学は、歴史があって銀杏並木が立派なのだろう。そこに愛着を感じている作者なのだ。

大阪の御堂筋は、最大八車線、幅四十四メートルの大通りで、戦争中万が一の時は飛行機の離着陸ができるように道幅を広げたと聞く。そこを通り抜ける風の速さを、「ビル風を秋風が追ふ」と表現した点がポイント。今は両側にビルが立ち並んでいるが、もともとは大阪の商家だった。

私が関西に移り住んだ頃、大阪は無断駐車が多かったが、もとはうちの敷地だったという思いが影響していたと聞いたものだ。ビルの前に、二重三重に無断駐車する現象は珍しくなかったものだが。

十三夜水の面もくもりなく

山田 まや

この句のポイントは「も」にある。言うまでもなく、十三夜の月の出ている空は澄み渡っている。仲秋の名月よりも遅い時期なので、空気はより冷やかになり、月光も曇りない。その月が映っている水の面を描写して、空の光景を想像させるという心憎い手法を取っている。