猫じやらし手折りてランドセルに差し

くにしちあき

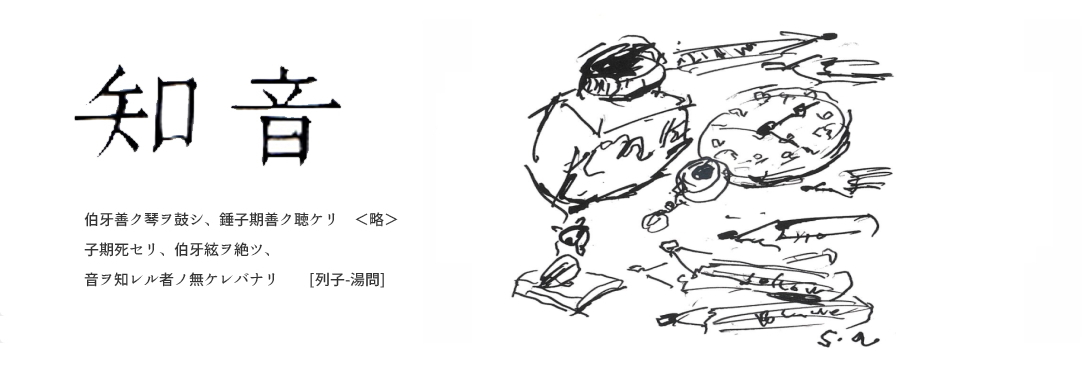

「知音」2024年1月号 知音集 より

客観写生にそれぞれの個性を

「知音」2024年1月号 知音集 より

「知音」2024年1月号 知音集 より

「知音」2024年1月号 窓下集 より

「知音」2024年1月号 知音集 より

「知音」2024年1月号 知音集 より

「知音」2024年1月号 知音集 より

「知音」2024年1月号 知音集 より

「知音」2023年12月号 知音集 より

「知音」2024年1月号 知音集 より

「知音」2024年1月号 知音集 より