子供らの声湧くところ春隣

西村和子

『句集 自由切符』 ふらんす堂 2018刊 より

客観写生にそれぞれの個性を

『句集 自由切符』 ふらんす堂 2018刊 より

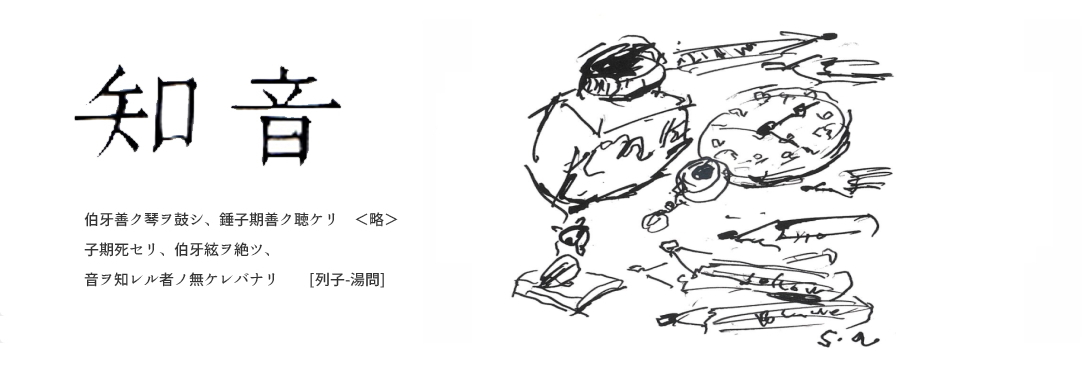

「知音」2018年4月号 窓下集 より

「知音」2019年3月号 窓下集 より

「知音」2018年4月号 窓下集 より

「知音」2018年4月号 知音集 より

「知音」2018年4月号 知音集 より

「知音」2018年4月号 知音集 より

「知音」2018年4月号 窓下集 より

「知音」2018年4月号 窓下集 より

「知音」2019年4月号 知音集 より