ふと辻に消えしは空也冬ざるる

中野のはら

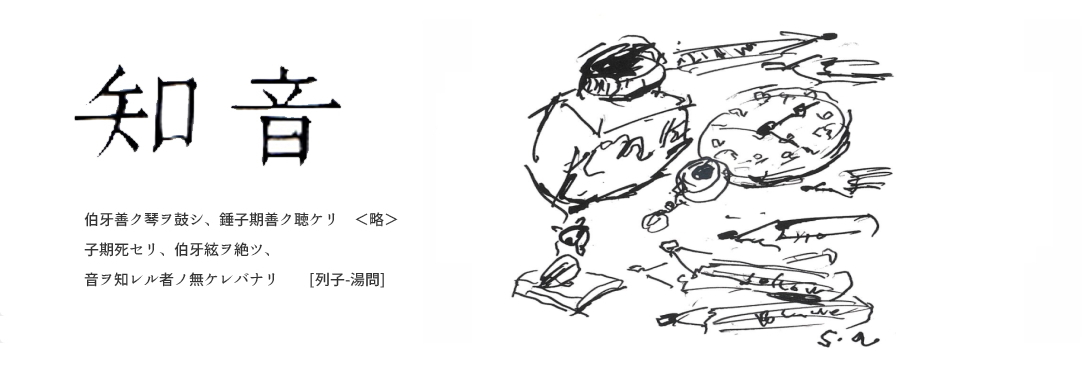

「知音」2019年3月号 窓下集 より

客観写生にそれぞれの個性を

「知音」2019年3月号 窓下集 より

「知音」2018年4月号 窓下集 より

「知音」2018年4月号 知音集 より

「知音」2018年4月号 知音集 より

「知音」2018年4月号 知音集 より

「知音」2018年4月号 窓下集 より

「知音」2018年4月号 窓下集 より

「知音」2019年4月号 知音集 より

「知音」2018年4月号 窓下集 より

海桐の実弾けけふより膝栗毛

草の絮吹かれみちくさほどの旅

かの旅のみなかみ紀行しぐれ傘

牧水の気息の筆や冬あたたか

冬海やわれも眼のなき魚にして

露葎踏んで轍の行き止まり

寒禽の羽搏く光まみれかな

梓枯れ令和元年こともなし

裳裾まで新雪を刷き今朝の富士

打ち上げしものに根が生え冬の浜

風騒の人を散らしめ冬渚

詩のかけら拾ふ長身冬渚

散骨か流木か浜冬ざるる

松の影松に凭れて冬あたたか

冬草を敷きて流るる松の影

木と紙と竹の迷宮隙間風

曼珠沙華獣道にも飛び火かな

中川純一

ばらばらになるまで飛ばむ秋の蝶

米澤響子

ゆきあひの空の深さよ桃を捥ぐ

くにしちあき

えんまこほろぎおかめこほろぎ不眠症

井出野浩貴

わが句集わが手を離れ涼新た

吉田林檎

夢二忌の草食男子恋をせよ

藤田銀子

亡き人の句の偲ばるる桜蓼

江口井子

心あてに心まかせに秋の蝶

帶屋七緒

原つぱに遊ぶ子見えず秋の蝶

影山十二香

母を見し途端に破れ金魚掬ひ

植田とよき

爽やかや余白ばかりの山水図

田代重光

おそるおそるシャッター上げて野分あと

井内俊二

犬も子も蜻蛉集まる原つぱへ

松井秋尚

新涼や硬き背凭れここちよく

竹中和恵

小流れに木橋設へどんど焼

原 川雀

冷え冷えと光増したり今日の月

松原幸恵

朝顔を咲かせ空き家にあらざりし

井出野浩貴

秋澄めりその虹彩も雀斑も

中川純一

オール捌き苦手な男秋の風

小倉京佳

うらやましかりし栗の木ある家が

片桐啓之

駅頭などで日々さまざまなビラが配られる。そのほとんどは興味のないもので、人々はそっけなく無視して通り過ぎていく。たまたま作者はビラ配りの人と目が合ってしまった。そこに一種の共同の関係が生じて、貰いたくもないビラを受け取るハメになってしまったのである。そこには人間的なやさしさに通じるものがある。実はビラ配りのような何でもない仕事も大変なのである。誰も受け取ってくれなければ彼の役割は果たせない。残ったビラの束をごっそり捨てるわけにはいかないのだ。自分に取って役立ちそうにないビラでも受け取ってやればいい。どこかにそっと捨ててしまっても、ビラ配りの役割はそれで全うできるというものだ。そう、ティッシュが付いていなくても冷たく無視しないでそのビラ貰ってやりましょう。

野分の後の景である。様々なものが飛ばされて来ているのだが、これは一体何だろう。絡まり合うようにして飛んで来た何かが辺りに散乱しているのである。それを特定しなくても野分の去ったあとの雰囲気は充分感じ取れる。

ただ一匹鳴いている鈴虫の音色も美しいのだが、その鳴声が重なった時により一層の透明感を作者は感じ取ったのである。コーラスなどもその通りかもしれない。