廃駅の鉄路に野菊吹かれけり

𠮷田しづ子

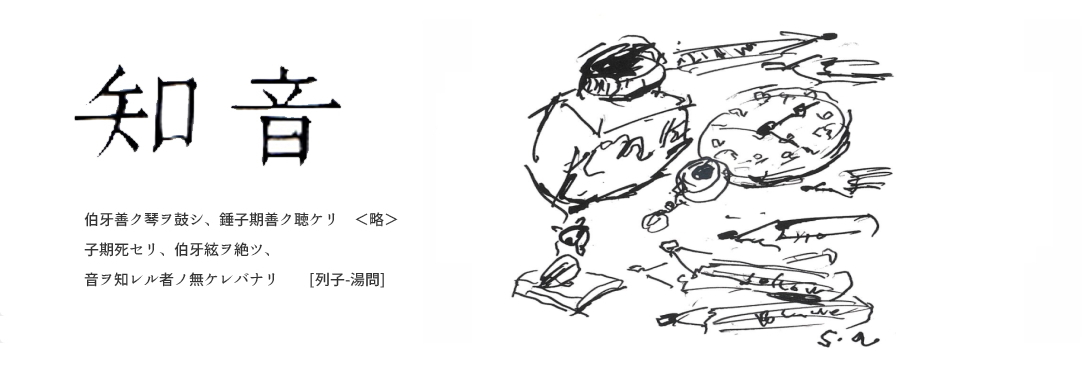

「知音」2024年2月号 窓下集 より

客観写生にそれぞれの個性を

「知音」2024年2月号 窓下集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より

「知音」2024年2月号 窓下集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より

「知音」2024年1月号 窓下集 より

「知音」2024年2月号 窓下集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より