冬紅葉あきらめ方を忘れたり

月城龍二

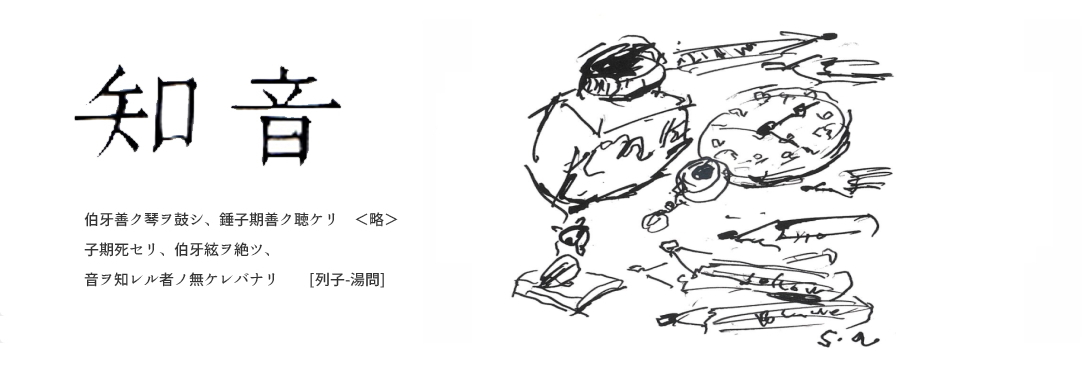

「知音」2024年2月号 知音集 より

客観写生にそれぞれの個性を

「知音」2024年2月号 知音集 より

「知音」2024年2月号 窓下集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より

「知音」2024年2月号 窓下集 より

「知音」2024年2月号 窓下集 より

終活の一日どんぐり拾ふなり

九月の机上終活どころではないぞ

どんぐりに打たれて馬の瞬く

どんぐり降り止まずよ人の子を抱けば

梨剝いてくるるばかりのひとでいい

柔能く剛を制すてふこと秋の風

狐の面とればきつねや秋祭

淡交といふべし濁酒銜み

生き急ぐ勿れと急かす法師蟬

釣瓶落し打出し太鼓止まぬ間に

百齢の百日過ぎし百日紅

萩叢に隠れ顔なり寺男

寺といふよりは庵の萩白し

よきにはからへ白萩の吹かれざま

酔芙蓉ゆふべの夢を手放さず

鎌倉の大路小路を秋の風

秋海棠けふの心に薄日さし

鈴虫の籠を見据ゑて父拒む

みんみんの鳴き揃ひしがずれそめし

先棒は見目好き娘秋祭

雨宿りがてらに入りて新走り

心臓は年中無休掌には梨

手に取りて俳書科学書涼新た

裏庭を覆ひ尽くせし柿落葉

八月の長押に並びたる遺影

青木桐花

名残の蓮見目美しく開きけり

山田まや

祭礼の氷川の杜の灼けに灼け

大野まりな

八月がただただ楽しかつた頃

影山十二香

敗戦忌地に一点の翳りなく

中田無麓

清め塩四隅に撒かれ花火船

田代重光

夕焼やクレヨンしんちやん年取らず

井出野浩貴

文机を窓辺に据ゑて夜の秋

牧田ひとみ

自由と孤独背中合はせの秋の昼

津金しをり

八月の京の土産の黒七味

清水みのり

八月の怒りの声と祈る声

影山十二香

飲む打つ買ふ而していま生身魂

井出野浩貴

がにまたのくせに駿足油虫

磯貝由佳子

猫の目の光りて妖し夏の宵

石田梨葡

ひとつ啼きやがてみつよつ明易し

藤田銀子

母ゆらゆら日傘ゆらゆら径白く

田中久美子

道具より十指確かや草むしる

志磨 泉

学ぶとは灸花もう摘まぬこと

大塚次郎

少女らやドレスの如く浴衣着て

佐貫亜美

子の腕我より太し夏旺ん

佐瀬はま代

「担ぎ屋」とは広辞苑には様々な意味が載っているが、最後に「野菜、米、魚などを生産地から担いで来て売る人。特に第二次世界大戦中や戦後、闇物資を運んできて売った人」とある。この句の場合は、一般的な重たい荷物を担いで来て売る人と受け取っていいだろう。その担ぎ屋が汗を拭ったとき、手首の輪ゴムに気づいたのだ。これを描いたことによって現実味が増す。その場で売るわけだから、メモや伝票をまとめるためとか、少量の売り物の袋を閉じるためとか、輪ゴムは必需品なのだろう。

「夏芝居」とは本来は歌舞伎から来た季題だが、この句の場合は現代劇かもしれない。立派な劇場ではなく、かつて養蚕所だったところで劇が上演されるという点に、地方色を汲み取ることができる。地方に限らず、東京でも倉庫を改装した「ベニサン・ピット」という劇場もあった。

養蚕という産業が廃れてしまった現代、養蚕が盛んだった地方特有の現象なのだろう。

この作者は実に様々なものに目を向け、目を止め、描いている。働く人物像も例外ではない。この句の生き生きとした、人の動きを味わいたい。

敗戦忌言葉を閉ぢる為の口

田中久美子

口は本来ものを食べる為、ものを言う為の器官だが、この句は「言葉を閉ぢる為の」と規定している。その意図を考えると、敗戦忌に臨んで何か言いたいことは山ほどあるが、言葉の虚しさを知ってしまった時には、口を閉ざすしかない、そんな思いを感じ取った。

若い頃は個性的な、夢見るような作風だった作者が、六十代を迎えて思索を深めた作風に変化してきたことを、頼もしく思う。人生経験は俳句の深まりと無縁ではないのだ。

「知音」2024年2月号 窓下集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より

「知音」2024年2月号 知音集 より