春 動 く 西村和子

吊橋の彼方は鉄都春動く

つちふるやかつて石炭積出し港

西国の山々まろし春夕焼

料峭の篁を攻む山気かな

手水鉢紅白梅の影沈め

籠れるは怒気か怖気か袋角

袋角どつくんどつくん血の通ふ

鶯に普請の音の活気づく

齋藤愼爾永眠 行方克巳

令和五年三月二十八日 昭和十四年八月二十五日生れ(満八十三歳)

花の雨飲食厭になりにけり

花冷の補聴器とれしまま眠る

しんちやんこつち/\と杏子花の昼

断末魔ありしともなく花の昼

湯上りのやうな死顔花の昼

雛壇に齋藤愼爾もう居ない

喪ごころのこの一椀の蜆汁

さくら咲きさくら散りわれ老いにけり

木 の 芽 時 中川純一

うららかやパンの角からジャムこぼれ

思ひ出し笑ひに応へ水温む

雛流すセーラー服の膝ついて

花ミモザ老嬢ジャンヌひとり棲む

花の雨ポニーテイルの裸像濡れ

楓の芽窓探し当て触れもする

芽吹きをり上皇后の名の薔薇も

寝姿の羅漢の仰ぐ木の芽かな

◆窓下集- 5月号同人作品 - 中川 純一 選

通されて小声になりぬ冬座敷

大橋有美子

二千年前より愚かクリスマス

井出野浩貴

歌かるた坊主の歌をまづ覚え

山近由起子

微笑みの自づとこぼれ大熊手

谷川邦廣

立春の空に消ぬべく夕烟

中田無麓

帯結ぶ鏡の中の余寒かな

山田まや

甘え寄る馬の睫毛に春の雪

池浦翔子

初糶の片手に持てぬ出世魚

前田星子

間取図のパステルカラー春隣

中津麻美

いくばくの余命頂く寒卵

折居慶子

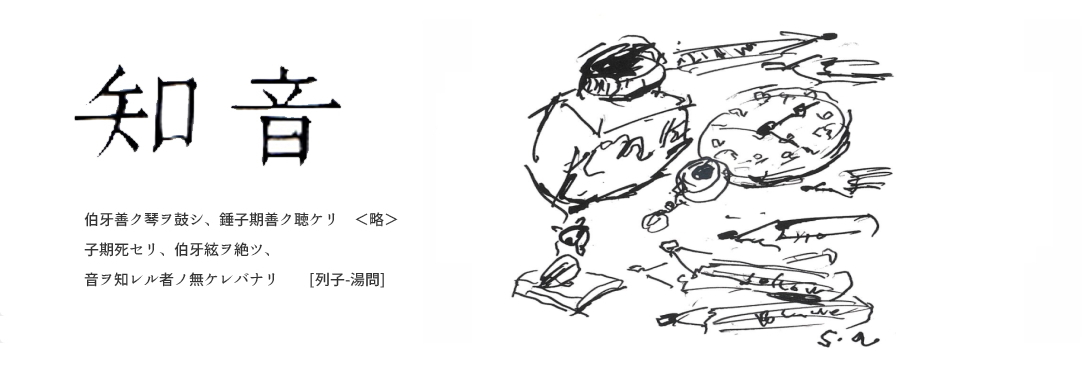

◆知音集- 5月号雑詠作品 - 西村和子 選

三門に上れば近し春の山

松枝真理子

人混みにをりて一人の師走かな

山田まや

春浅しこの道やがて岐れ道

小倉京佳

大寒やぴつと人差指を切る

高橋桃衣

縁側へ声かけて買ふ寒卵

小池博美

生涯の後半戦へ初日差す

吉田林檎

三方も撒く勢ひや福は内

三石知佐子

ふるさとの丸餅焼飛魚届きけり

大野まりな

日脚伸ぶ里より来たる箒売

吉澤章子

家事室の遺影の母へまづ御慶

石原佳津子

◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子

焼いもや難しいこと考へず

松枝真理子

上五の切字が効果的な句。この切字によって「難しいこと考えず」との間に大きな断層があることを示している。表面的にはこう言っているが、実は直前まで難しいことを考えていたのではないか。しかし焼いもを食べるときぐらい眉間に皺を寄せず、このおいしさと温かさを単純に楽しもうという思いを読み取った。

冬の季語である焼いもは、江戸時代に現れたという。だいたい女子供の好物と思われてきたが、歳時記には男性の例句が多い。現代は焼いもばかりでなく、スウィーツ好きの男性も恥ずかしい思いをしない時代になったが、焼いもが大好きな女性こそ、実際に食べてこそ、いい句ができるに違いないと、男性たちの例句を読むにつけて思う。

湯気を立てているほくほくの焼いもを食べてこそできる、こういう句を、女性たちよ、目指そう。

もう風を感じてをらず枯蓮

山田 まや

枯蓮にもいろいろな段階があって、冷たい風に吹かれて寒そうだとか、心許なさそうだとか思ううちは、まだ感覚が残っているように思える。しかし、枯れ切ってしまって風に抗ったり跳ね返したりする力も無くなったような枯蓮は、何も感じていないようだ。それを「もう風を感じてをらず」と表現した点に、きめ細かな描写力が出ている。大雑把に枯蓮を眺めていては、こうした句は詠めないだろう。大いに学ぶべき写生句。

鷽替やはつたり多き我が一世

小倉京佳

「はつたり」とは「実情よりも誇大に言ったり、ふるまったりすること」と広辞苑にある。「鷽替」は天神様の境内で、過去の嘘を取り替える行事だ。小さな木彫の鷽という鳥を、宮司や巫女さんまで巻き込んで、「替えましょう、替えましょう、うそ替えましょう」と唱えながら見知らぬ人たちと取り替える行事に、私も大阪の天神さんで加わったことがある。

はったりを利かすとは、自分を鼓舞する場合にも必要だし、嘘というわけではない。しかし心のうちにやましいものが残る。「鷽替」という季語に託して、心中を明かした句として注目した。このような本音を託す句を、この作者には期待している。