人 日 行方克巳

二上山はいろせの山や初茜

甚五郎噺水仙活けながら

初雀図々しくて臆病で

首痛きまで北風に真向へり

お日さまがにこにことゐる空つ風

人日の日ざしあまねく抱き枕

人日や情死のごとく足揃へ

人日のあからさまなる独り言

小 盃 西村和子

年神を招く全階灯りけり

あらたなる年を賜はる小盃

灯しても暗しと思ふ初鏡

もののけの跡か山茶花垣に沿ひ

初雪や打菓子舌にほの温く

霜の声断つカーテンの襞深し

落葉踏み陸の孤島の劇場へ

落陽に焙り出さるる冬紅葉

年の湯 中川純一

冬の蠅従へ鼻の利く男

冬晴や飛行機雲の尾が透けて

黄落を浴びつくさんと瞑れる

梟に聞く人類の絶滅を

飛んで過ぐ車窓の巷年詰まる

年の瀬のある日師と遭ひ息と会ふ

数へ日の墓に向かひし小半時

年の湯に浸りて顧みたる旅

◆窓下集- 2月号同人作品 - 中川 純一 選

百歳を天寿ときめて菊枕

山田まや

病室に無音の時間秋しぐれ

原 川雀

呆然と障子明りに脱ぐ喪服

森山淳子

茶が咲いてここら一揆の馳せし道

島田藤江

茶の花やひよこ饅頭買うて訪ひ

石原佳津子

百ヶ日終へて小春の海を見に

山本智恵

冷やかや鏡の中の我と我

村地八千穂

また同じ絵本を開き星月夜

山﨑茉莉花

法螺の音に深秋の嶺々つまびらか

中田無麓

蟷螂の不動なること小半時

林良子

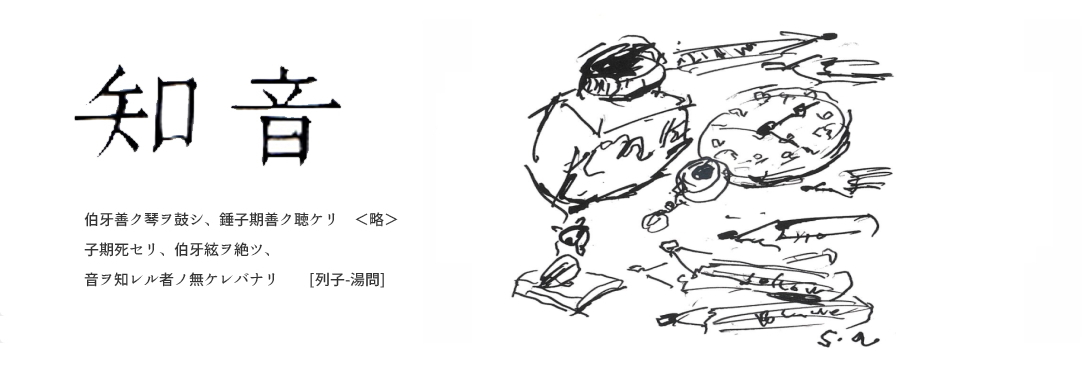

◆知音集- 2月号雑詠作品 - 西村和子 選

ドレープの襞の影濃く冬館

影山十二香

抽斗に眠る歳月つづれさせ

井出野浩貴

通院が即ち散歩鰯雲

井戸ちゃわん

連山の影の漆黒後の月

成田守隆

未だ子の帰らず夜なべはかどらず

松枝真理子

座布団の家紋大きく走り蕎麦

中津麻美

冬支度頬摺りしたきものばかり

立川六珈

織り溜めし布捨て難き夜なべかな

伊藤織女

水匂ふ高さに群るる蜻蛉かな

山田まや

包丁にぶら下がりたる南瓜かな

森山栄子

◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子

縁側のありしは昔今日の月

影山十二香

日本の家屋の形態の歴史を説明しているのではなく、お月見の個人的な思い出を語った句である。昔はどの家にも縁側があって、十五夜ともなれば芒や月見団子をそこにのせて家族も月を眺めたものだ。作者も子供の頃にはお父さんお母さんと一緒に、お月見の意味など教えられながら縁側に足をぶらつかせて満月を眺めたのだろう。ところが今の日本の家は縁側がなく、サッシの窓で守られていることが多い。大風や大雨のとき雨戸ががたがた音を立てたり、ガラス窓が震えたり、隙間から雨が降り込んだりすることはなくなったが、縁側がなくなった家屋はなんとなく物足りない。

この句は十五夜の際に満月を目の当たりにしながら、昔の思い出が二重写しになっている点、重層性がある。

見せに来るからから木の実鳴らしつつ

井戸ちゃわん

木の実を鳴らしながら見せにくる主体は省略されているが、子供であろうと容易に想像がつく。こんなに大きな木の実があったとか、めずらしい形を見つけたとかいうときは、子供は必ず両親や祖父母や先生に見せたくなる。この句の場合はたくさん拾ったことをほめてもらいたいのかもしれない。俳句ではこのように何時、何処で、誰が、何故、を省略しても季語が情況を語ってくれるのである。

五輪旗の残りて秋の街静か

成田 守隆

いかにも東京を生活の場としている人の句である。去年の東京オリンピックが終わった後は、テレビや新聞も報じなくなった。しかし東京の街を歩いていると、祝祭の名残のように旗や看板が残っていた。それを目にして、あれほど騒いだ東京五輪も終わってしまったなあという思いをことさら抱いたものである。「街静か」は事実を述べたにすぎないが、一抹の淋しさと、コロナ禍での開催が無事終わったことの安堵感が漂っている。